腎臓教室 Vol.132(2025年4月号)

慢性腎臓病患者におけるSGLT2阻害薬の実力

監修:阿部 雅紀 先生

日本大学医学部腎臓高血圧内分泌内科 主任教授

慢性腎臓病のあたらしい薬にSGLT2阻害薬があり、注目されています。もともと糖尿病の薬として開発されましたが、腎臓を守る働きも認められました。現在では慢性腎臓病や心不全の薬としても用いられています。

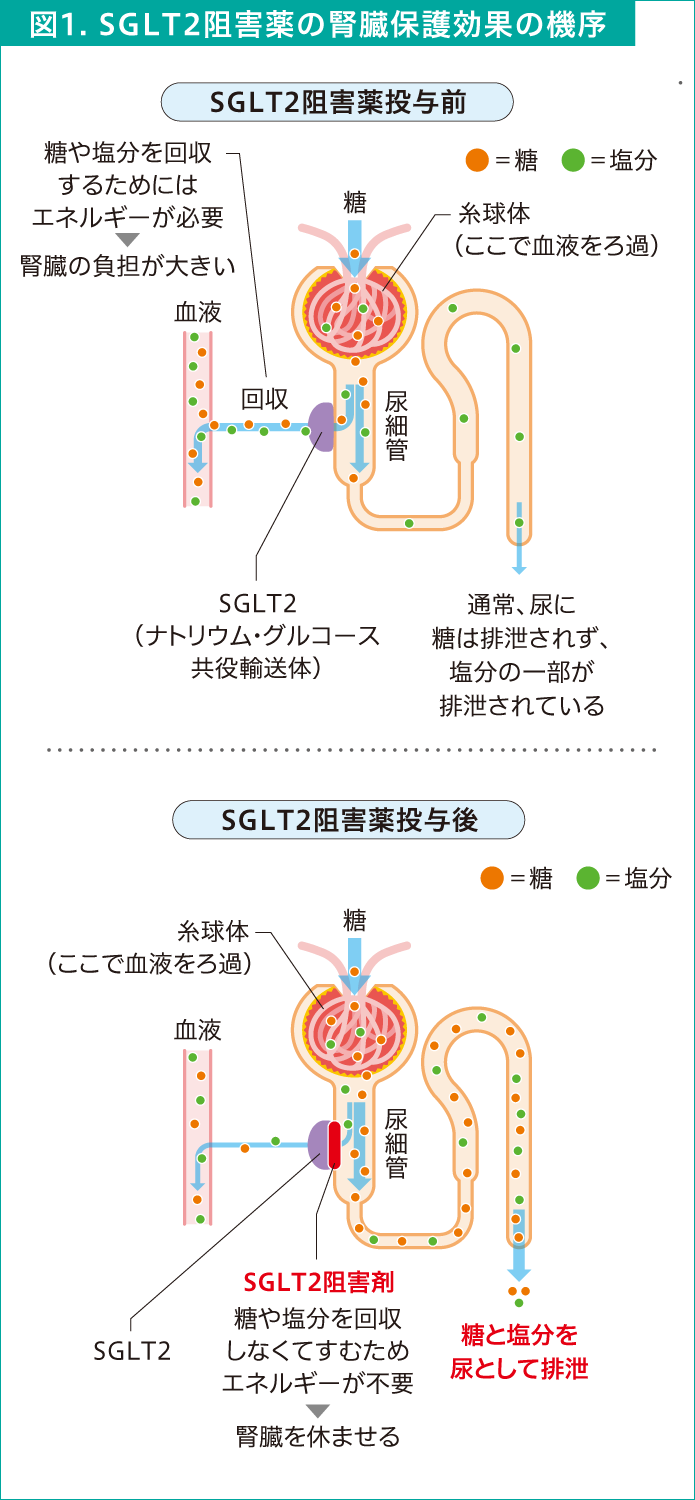

腎臓の機能とSGLT2阻害薬の作用

腎臓は、糸球体でいったんろ過したブドウ糖や塩分を尿細管で回収して体内に戻しています。その回収をしているのがSGLT2(ナトリウム・グルコース共役輸送体)です。SGLT2阻害薬はそのSGLT2の機能を阻害し、ブドウ糖や塩分の回収を抑制してくれますので、尿へのブドウ糖の排泄を促進することで血糖値を下げてくれます。同時に塩分も尿の中に排泄してくれますので、血圧も少しだけ下がります。図1のように、SGLT2阻害薬はブドウ糖や塩分の吸収を休ませることによって、たんぱく尿やアルブミン尿を減らし、腎機能(糸球体ろ過量:GFR)の低下速度を緩和し、透析に至るまでの期間を延長します。

特に、たんぱく尿やアルブミン尿が出ていない患者さんより、出ている患者さんに対してより効果的であることがわかっています。

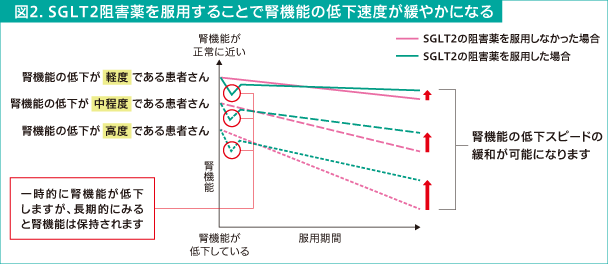

SGLT2阻害薬服用後の効果

図2に示すように、SGLT2阻害薬開始初期に一過性に腎機能を表す検査値であるGFR(糸球体ろ過量)の低下や血清クレアチニンの上昇を来たすことがありますが、一時的な変化ですので、腎機能の悪化を示すものではありません。そのため、SGLT2阻害薬開始後、早期(2週間~2カ月程度)にGFRを評価することが必要となります。定期的な検査を通じて、腎機能の推移を見守ることが大切です。継続投与してGFRが15未満となった場合でも、副作用に注意しながら継続することが推奨されています。

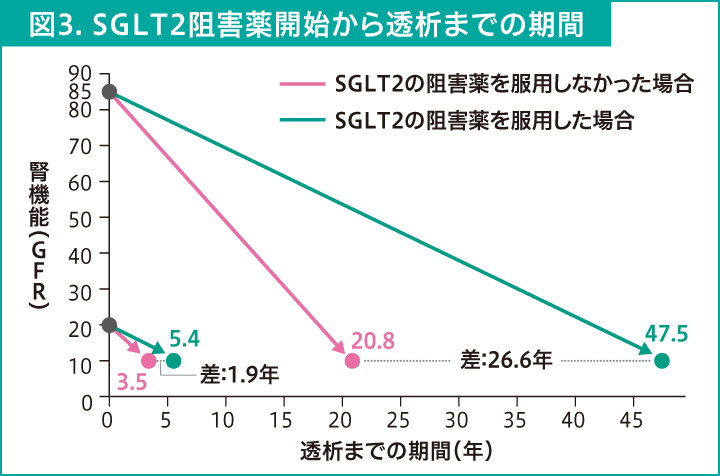

図3に示すように、GFRがかなり低下した状態で開始しても透析までの期間を約2年程度延長させることが可能ですが、なるべく早期からSGLT2阻害薬を始めることで透析までの期間を20年も延長することが可能となります。

SGLT2阻害薬服用後の注意点

この薬の効果はすぐにはわかりませんが、たんぱく尿、アルブミン尿の減少やGFRで確認できる場合もありますので、担当の先生に聞いてみてください。なお、尿に糖が排泄されるので、開始初期のみ尿量が増えることがあります。のどが渇いた場合は、水分を摂取してください。また、体調が悪くて食事ができないときも、たくさんの尿が出ることで脱水になることがあります。そのような日は薬を内服するのをお休みして、体調不良が続く場合は担当医に相談しましょう。腎機能が良好な患者さんでは尿にブドウ糖が排泄させることで尿路感染症が合併することがあります。そのため排尿時の痛みや残尿感がみられることがあります。しかし、腎機能が低下している患者さんでは尿に排泄されるブドウ糖の量は少ないため、そのようなことはあまりありません。

コラム

糖尿病の治療薬だったSGLT2阻害薬は、心不全や慢性腎臓病の治療にも効果を発揮しています。服薬によって慢性腎臓病の進展を抑制し、透析までの期間を延長できるので、主治医と相談しながら早期発見・早期治療に役立てましょう。